クリティカル(Critical)とは?

直訳すると「懐疑的な」「批判的な」という意味の単語であり、ビジネスにおけるクリティカル・シンキングの意味は「健全な批判精神を持った客観的な思考」という意味合いで使われることが多いです。言葉の意味からもわかるようにクリティカル・シンキングとは「事実や結論にたどり着くまでに、仮定を設定し、検証していく」考え方のことを言います。過程の中で「本当にそうなのか?」を繰り返すため「懐疑的」「批判的」な意味を持つクリティカル・シンキングと呼ばれています。

クリティカルシンキングの重要性とは?

背景として、つい最近まで、日本の企業といえば新卒の生え抜きが当たり前であり学校の教育でも新卒で入った会社で出世を続けることが人としての成功とされていました。新卒で入った同期は誰も辞めない、上司は入社してから10年間同じということが当たり前としてあった時代です。すなわち、人材の流動性が低くビジネスを行う相手も比較的限定されていることが多かったのです。したがって、立場や発想が違う人と終始コミュニケーションを取るという能力はそれほど必要とされておらず、なんなら「あうんの呼吸」なんてもので成り立っているビジネスも少なくありませんでした。

これからのビジネス世代にとってクリティカル・シンキングは強力な武器となり「上司に気に入られているだけで出世するやつ」はいなくなるわけです。ただ、裏を返すと以前の日本企業のスタンスでクリティカルシンキングの習得を放棄しているままのビジネスパーソンはあっという間に淘汰されてしますのです。誰にでも同じ水準で説明できる客観的な思考を持った人材が現代に必要とされており、この実現がクリティカル・シンキングなのです。

本書ではグロービスが経営教育を実践する中で、ビジネスの現場で本当に役立つ思考力とは何かということを突き詰めて開発を進めてきたのがこのクリティカルシンキングです。本書だけで習得するといよりは、エッセンスを感じ取り日々の生活でクリティカルシンキングの思考力を磨き上げていただければと思います。

| ●本書のPoint( 3つの基本姿勢) クリティカル。シンキングを身につけるにあたって土台となる3つの心構えがあります。 ①目的は何かを常に意識する ②自他に思考のクセがあることがを前提に考える ③問い続ける |

| ■ 目的は何かを常に意識する 何かを考える際に、「何のために考えるのか」を明確にすることが1つ目の基本姿勢です。正しく考えるためには「そもそも、いま、このことについて考える意味はあるのか」「本当の目的は違うところにあるのではないのか」と考える習慣をつけることが重要です。例えば、会社全体の士気をあげるために本社から売上が1位の支店には特別ボーナスを与えるという通達が出たとします。目的はあくまで会社の士気をあげて営業にやる気を出させることだったのですがあの支店には負けられないという支店長のプレッシャーで社員は疲弊、支店間でも悪口が蔓延し仲も悪くなってしまいました。このような状況ではそもそもの目的である「会社の士気をあげること」が実現されているようには思えません。途中で横道にそれてしまうことは思考においてよくあるため目的を見据え続けることはとても重要です。 |

| ■ 自他に思考のクセがあることがを前提に考える どんなに公平に考え、データを元にして考えたと思っていても人は必ず暗黙の前提を置いているものです。個人的価値観や過去の教訓から誰しもが無意識に置いているものであるため、仕方のないことだと言えます。ただ、この前提を認識していないといつまで経っても議論が噛み合わなかったり狭い範囲内で解を求めようとしてしまいがちです。常に「自分の好き嫌いや偏った判断基準となる価値観はないだろうか?」と自問すること、それでも噛み合わないときは「相手にクセがある」可能性まで考えて認識のすり合わせをする姿勢を持つことで議論がスムーズに進みます。 |

| ■ 問い続ける 答えが出た、と思ってもそこから思考を止めず考えることが3つ目の基本姿勢です。この際に問う言葉は「So What?」「Why?」「True?」の3つです。「その意味は?」「なぜ?」「本当に?」を繰り返すことでいままで見えなかった問題や誰も気づかなかったチャンスを見つけることができるようになってきます。トヨタ式として有名な「5回のなぜ」もこれに通じてきます。 |

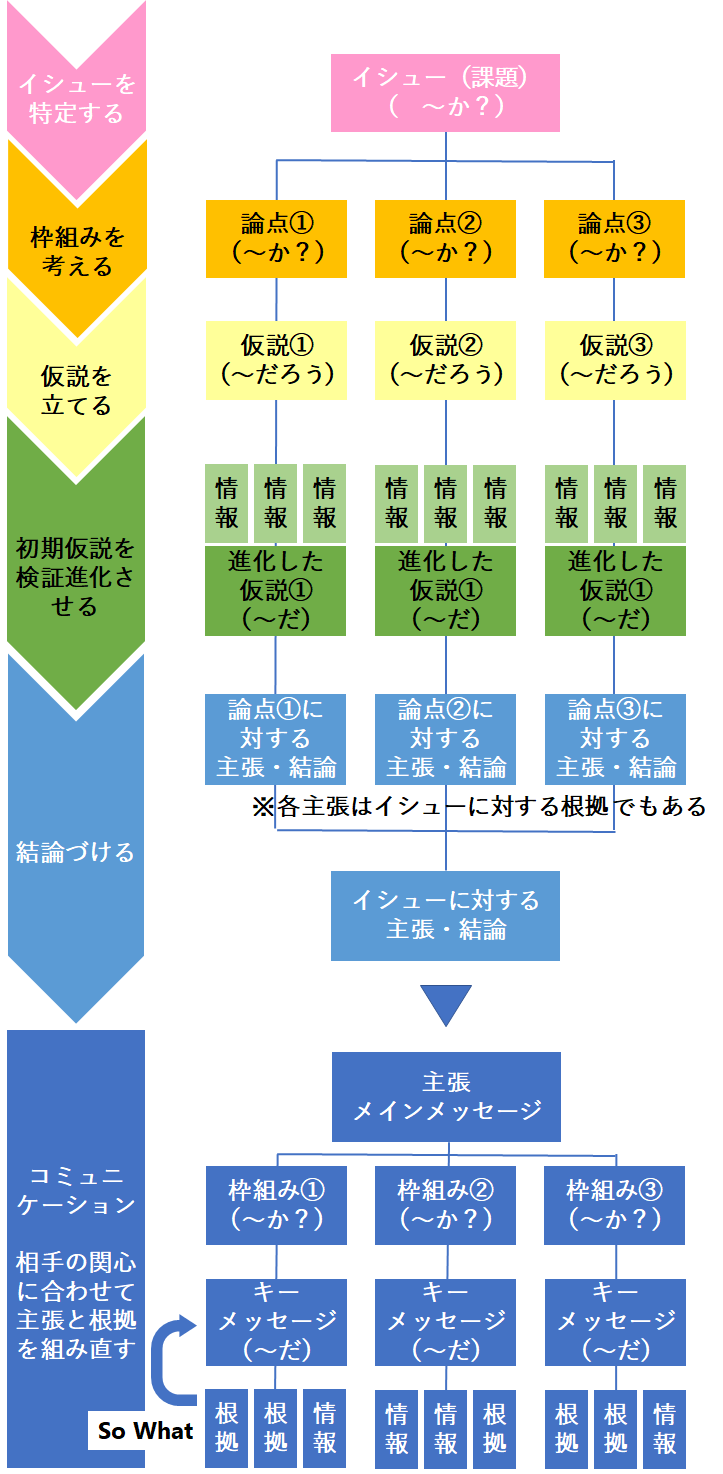

| ●課題解決ステップとピラミッドストラクチャ クリティカルシンキングの思考フレームワークといってもよい 課題解決ステップ(ロジックツリー)とコミュニケーション(ピラミッドストラクチャー) の理解を深めましょう。 ■課題解決ステップ ①イシュー(課題)を特定する:そもそも何を論じるべきなのかを特定する ②枠組みを考える:イシューに答えるために必要な枠組みを考える ③初期仮説を考える:枠組みに対して仮の答えを立てる ④仮説を検証し、進化させる:情報を収集・解析し、仮説が正しいか検証を行う。 ⑤結論づける:枠組みに対する答えを出し、各枠組みの答えからイシューに対する答えを結論づける ■ピラミッドストラクチャーの作成ステップ 作成ステップ1.論点に対する主張を決める 作成ステップ2.論理の枠組み(フレームワーク)を考える 作成ステップ3.情報をグルーピングする 作成ステップ4.情報から言えるメッセージを抽出する 作成ステップ5.抽出したメッセージで論理が成立しているか確認する |

|

| ● クリティカル・シンキングの思考技術①⇒主張を根拠で支える |

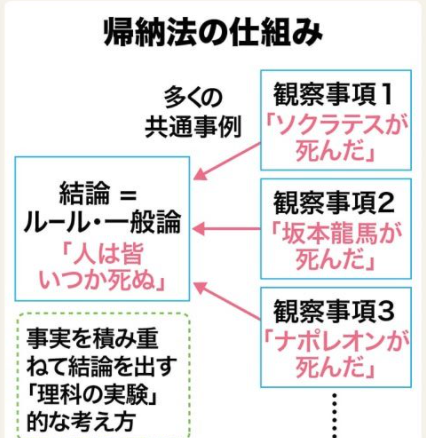

| 主張をする際は、なぜそう言えるのかの根拠を示す必要がある。この根拠は一つとは限らない。メリット、デメリットなど多角的な側面から根拠づける。また、その根拠は主張でもあり、さらに根拠がなんなのかを考える。 ■演繹法  「観察事項」を「一般論やルール」に結びつかせて結論を出す手法。ただし、結論は一般論やルールに当てはまらない場合がある。その場合は一般論やルールが間違っていることになる。逆に当てはまっていれば、その一般論やルールの確実性をより高めることになる。 ■帰納法  複数の観察事項の共通の項目からルール・一般論を導き出す手法。 共通の項目が複数ある場合は結論も複数あることになる。 持っている知識や想像力によって結論は変わるため、何が重要なのかポイントを押さえておく必要がある。 |

| ● クリティカル・シンキングの思考技術②⇒情報を分解する |

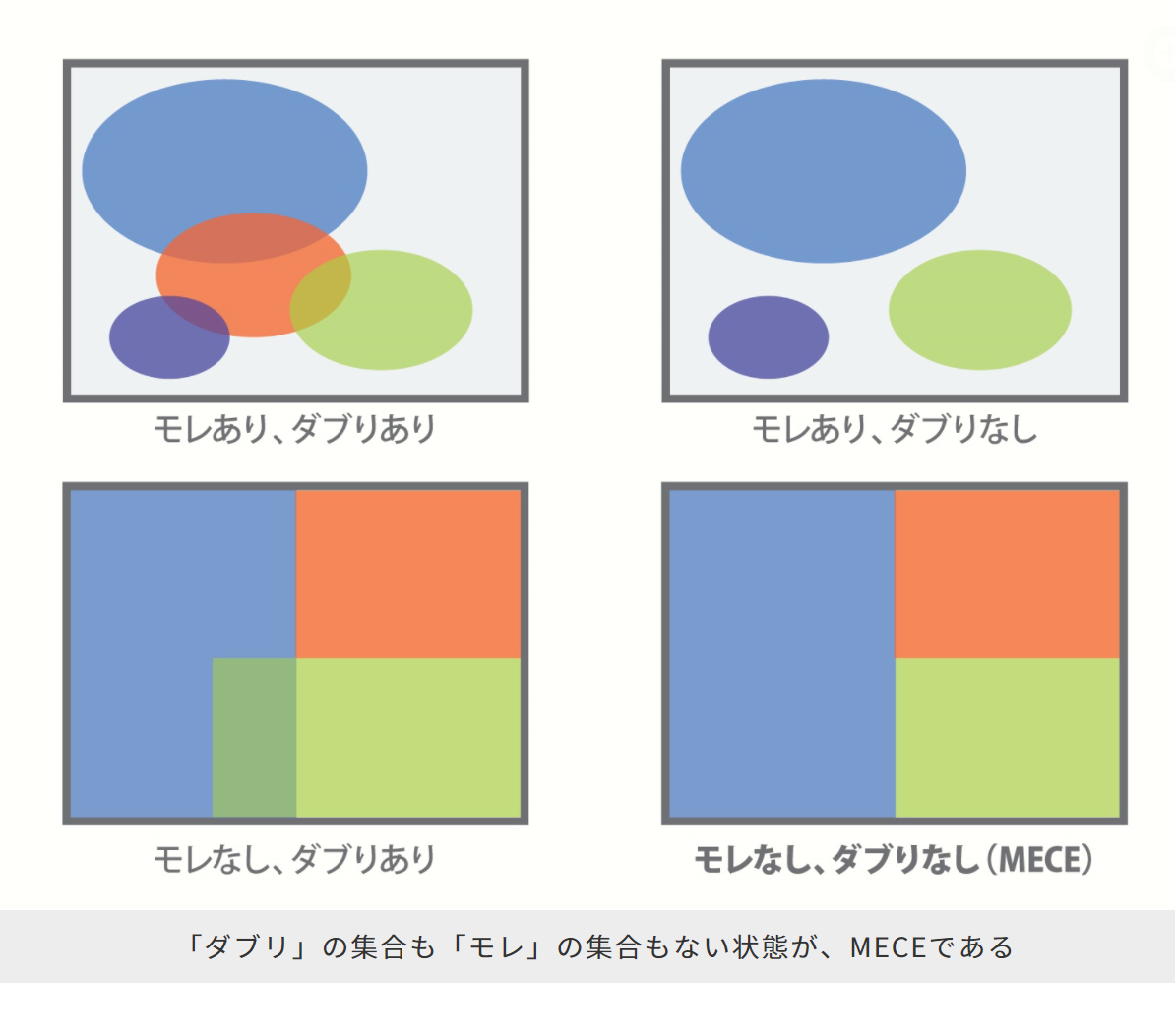

| 情報を分解する時に、まずは全体を押さえる。その後に分解しなければそれらが正しく分解されているかの検証ができない。 ◆全体を分ける 枠組みを考える時は、モレなくダブりなく(MECE)を意識して分ける。ただし、何が重要なのか、優先順位は何なのかを考えることが重要である。完全なMECEを目指そうとすると時間がかかったり効率が悪くなるため、枠組みを考える上で十分な分け方になっていればよい。  ◆分析対象を多面的に捉える ・全体の中での「部分の大きさ」を確認する。 ・全体の中での「ばらつき」を確認する。 ・全体の中での「集中箇所」を確認する。 ・時系列での変化を確認する。 ・隠された関係性を見出す。 |

| ●クリティカル・シンキングとロジカル・シンキングの違い |

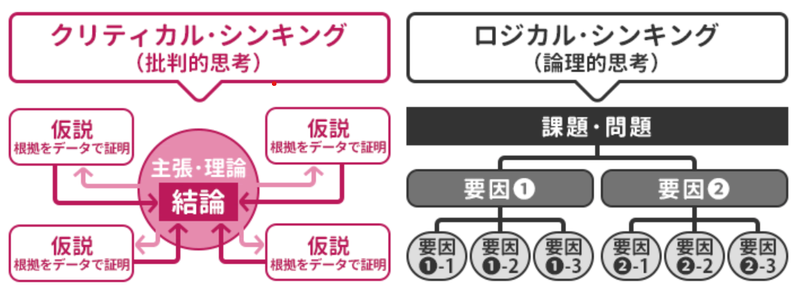

有名な思考の一種としてロジカル・シンキングがあります。ロジカル・シンキングはよく耳にするけれどもクリティカル・シンキングは初めて聞いたという方も多いのではないでしょうか。これら2つの考え方はどちらの方がよい、どちらの方が正しいというものではありません。どちらの思考法も併用して扱うことができるようになればシーンにあった思考法を実践していくことができるでしょう。まず、ロジカル・シンキングとは「なぜその問題が起きているのか」を探っていく思考法です。なにか明らかな問題や課題に対して解決する方法を原因ベースで深ぼり、考えていくものです。課題を深掘って考えていく特性上ロジカル・シンキングは何らかのこれだ!という解決策が1つ、示される可能性が高いものです。一方、いくつもの仮定を検証していくクリティカル・シンキングは検証した仮設のうち2つが原因だったというケースがあるため複数の解が出る可能性のある思考法です。 |

【目次】

序章 クリティカル・シンキングの要素と考える基本姿勢

クリティカル・シンキングとは

1 考えることの重要性

考え方を振り返る

2 クリティカル・シンキングとは何か

クリティカル・シンキングの重要性

クリティカル・シンキングでチャンスをつかむ

Column:クリティカル・シンキングとロジカル・シンキング

3 クリティカル・シンキングの3つの基本姿勢

4 クリティカル・シンキングの3つの方法論

第1部 思考をまとめ、メッセージをつくる

第1部のはじめに

第1章 大きな論理の構造をつくる

Ⅰ 大きな論理の構造

1 大きな論理の構造とは

2 論理の構造をつくるためのステップと「ピラミッド・ストラクチャー」

ピラミッド・ストラクチャーを用いて「論理の構造」をつくるメリット

Ⅱ 何を考えるべきか:イシューと枠組み

1 「イシュー」を考え、特定する

イシューはなぜ重要か

イシューを押さえ続ける

イシューは具体的に考える

Column:イシューを適切に設定する

2 「枠組み」を考える

枠組みはなぜ重要か

「抜け漏れ」がない枠組みを考える

イシューにダイレクトな枠組みを考える

コミュニケーションの場面では、相手の関心に沿った枠組みにする

Ⅲ 論理的に考えるための道具:ピラミッド・ストラクチャー

1 論理を構造化する手法:ピラミッド・ストラクチャー

ピラミッド・ストラクチャーと文章

2 論理をピラミッド型に構造化するステップ

ステップ❶:イシューを特定する

ステップ❷:論理の枠組みを考える

ステップ❸-1:So what?(だから何?)を問いかけ、メッセージを抽出する

ステップ❸-2:Why? True?を問いかけ、論理が成立しているかチェックする

3 ピラミッド・ストラクチャーの文章化

4 大きな論理の構造をつくるための「要諦」

言葉の定義を明確にする

手と目を動かして、何度もつくり直しながら考える

Ⅳ 演習問題

第1章のまとめ

第2章 論理展開

Ⅰ 演繹的思考・帰納的思考

1 論理展開のパターン

論理展開を正しく行うことのメリット

2 演繹法

結論を導き出す:演繹法

Column:包含関係と必要条件・十分条件

3 帰納法

結論を導き出す:帰納法

4 演繹的思考と帰納的思考の関係

5 論理展開を分析する

Ⅱ 論理展開のチェックポイント

1 間違った情報

2 隠れた前提

3 論理の飛躍

4 ルールとケースのミスマッチ

5 軽率な一般化

Column:「抽象的」の罠

6 不適切なサンプリング

Column:論理展開のクセ

Ⅲ 演習問題

第2章のまとめ

第2部 状況を分析する

第2部のはじめに

第3章 現状を把握する

Ⅰ 現状を把握するとは何か

Column:アウトプットからインプットをさかのぼる

Ⅱ 現状を把握する際の基本動作

1 基本動作❶:構成要素に分解する

MECE:モレなくダブりなく

Column:さまざまな切り口の考え方

切り口と切り方

切り方を考える際の注意点

2 基本動作❷:分析対象を多面的にとらえる

Column:感度のよい切り口・切り方

3 全体と構成要素それぞれの特徴・傾向をつかむための視点

視点❶:全体の構成と、構成要素のバラつき度合いを把握する

視点❷:インパクトの大きさを考える

視点❸:比較して、差分を見つける

視点❹:法則性と特異点・変曲点を見つける

Column:分析思考と統合思考

Ⅲ 演習問題

第3章のまとめ

第4章 因果関係

Ⅰ 因果関係の把握

1 因果関係を把握する

2 因果関係とは何か

因果関係と言える条件

因果関係を見極める──推量・類推の重要性

3 因果関係を考えるステップ

ステップ❶:考えられる要因を具体的に洗い出す

ステップ❷:原因をさらに問い続ける

ステップ❸:因果の構造をとらえる

因果の構造化の留意点

4 好循環と悪循環

悪循環を好循環に変える

Column:5回の「なぜ?」を繰り返せ

Column:因果関係を構造的にとらえることの難しさ

Ⅱ 因果関係を正しく紐解くためのポイント

1 直感による判断

2 第3因子の見落とし

3 因果の取り違え

4 最後の藁

スキーマ──4つの錯覚に共通する要因

目的と手段とは

5 真の目的が共有されない

6 手段の目的化

7 予期せぬ副作用

Column:因果関係を証明する難しさ

Ⅲ 演習問題

第4章のまとめ

補論 仮説と検証

1 仮説とは

仮説の定義

論理構造・分析における仮説の位置付け

2 仮説を立てる

仮説・検証のステップ

考えるうえで仮説を立てることの効果

3 よい仮説をつくるために何が必要か

「よい仮説」とは

「よい仮説」をつくるために

「よい仮説」をつくる環境をいかに整えるか

4 検証の注意点

Column:仮説検証と企業戦略

第3部 ケーススタディ(総合演習)

【執筆・企画・構成】

大島一樹(おおしま・かずき)

東京大学法学部卒業後、長期信用銀行を経てグロービスへ入社し、思考系科目の教材開発、講師などに従事。その後、外資系生命保険会社における銀行窓販向け研修開発等を経て、現在はグロービス出版局にて書籍の企画、執筆、編集を担当。共著書に『MBA定量分析と意思決定』『グロービスMBAクリティカル・シンキング コミュニケーション編』(以上ダイヤモンド社)など。

嶋田毅(しまだ・つよし)

東京大学大学院理学系研究科修士課程修了後、戦略系コンサルティングファームに入社、業界・企業分析や戦略の立案、実行支援を行う。その後、外資系理化学機器メーカーを経てグロービスに入社、現在はグロービス出版局長兼編集長、GLOBIS.JP編集顧問。グロービス経営大学院にて教鞭もとる。著書に『[実況]ロジカルシンキング教室』(PHP研究所)、『利益思考』(東洋経済新報社)、『ビジネス仮説力の磨き方』『グロービスMBAビジネス・ライティング』(以上ダイヤモンド社)など。

グロービス大学院

2006年4月に株式会社グロービスが東京都千代田区のキャリア教育推進特区を利用した「株式会社立大学」(学校法人ではなく営利企業としての株式会社が設置した大学)として創立した。その後、2008年には設置者を学校法人グロービス経営大学院に変更し通常の学校法人立の私立大学となった。経営研究科のみが設置されている。

「社会に創造と変革をもたらすビジネスリーダーの育成」をその教育方針に据え、原則として企業や官公庁、団体等における3年以上の社会人経験を有する者を対象にしている。現在は東京都千代田区と大阪市淀川区、愛知県名古屋市中村区、宮城県仙台市青葉区、福岡県福岡市博多区にキャンパスがある。2009年4月には英語によるMBAプログラムを開講した。

<経緯>

1992年 株式会社グロービス設立。

2001年9月 株式会社グロービス社長が、ビジネスマンのキャリアアップ教育構想として、GDBA(Graduate Diploma in Business Administration、「グロービス・オリジナルMBAプログラム」)を発表

2002年4月、アントレプレナリアル・リーダーシップがGDBA初の科目として先行開講

2003年4月、GDBAの本格的開講。グロービス・マネジメント・スクール名古屋校開校

2004年4月、グロービス・マネジメント・スクール大阪校開校。

2006年4月、株式会社グロービスがグロービス経営大学院大学を開学(東京校・大阪校)。

2008年4月、グロービス経営大学院大学の設置者を、株式会社グロービスから学校法人グロービス経営大学院に変更。

..png)

.-120x68.png)

.-120x68.png)

コメント